Cassandra: la voce fuori dal coro

Articolo a cura di Maria Ciniglio e Antonio Navatta

«La verità, cittadini ateniesi, è questa! E la dico a voi, senza nascondervi proprio nulla, né molto né poco, senza simulazione. Eppure, so pressocché per certo che per tali motivi vengo odiato. Qui sta un’altra prova del fatto che dico la verità e che proprio questa è la calunnia ai miei danni e che tali sono le cause. E se indagherete su ciò, adesso o più avanti, costaterete che è proprio così» (Plat. Apol. 24).

Sono queste le parole che Socrate pronuncia in sua difesa nell’Apologia platonica: egli sarà oggetto di odio perché ciò che dice corrisponde al vero e «nessuno è più odiato di chi dice la verità». Queste stesse espressioni risultano quanto mai adatte al personaggio di Cassandra, l’indovina non creduta per antonomasia. I vaticini a cui nessuno ha prestato ascolto, pur rivelandosi veritieri, sono divenuti, nei secoli, il tratto caratterizzante dell’eroina, garantendole una straordinaria fortuna nella cultura europea e non solo.

Tuttavia, nonostante il carattere di profetessa sia quello maggiormente noto, va detto che Cassandra è in primo luogo una donna, una figlia e una principessa, come fa notare Sabina Mazzoldi in un importante contributo dal titolo Cassandra, la vergine e l’indovina.

Nell’Iliade Cassandra, figlia del re troiano Priamo, compare nel tredicesimo libro ed è presentata come una parthenos di notevole bellezza («la più bella delle figlie di Priamo») che ha tutte le carte in regola per il matrimonio. Non è sfuggita, tuttavia, ai commentatori antichi e moderni l’anomalia che ruota intorno al suo personaggio: il matrimonio con il promesso sposo Otrioneo non si realizza, dal momento che il guerriero troiano viene prematuramente ucciso da Idomeneo. Inoltre, a sottolineare l’eccezionalità dell’eroina i versi omerici ritraggono Cassandra sulle mura di Troia, in uno spazio poco congeniale a una donna perché esterno all’oikos (Hom. Il. 24, 699-703).

L’evoluzione da vergine a indovina è attestata per la prima volta nei Cypria, poema del ciclo troiano perduto, ma trova la sua piena realizzazione nella tragedia attica, a partire dall’Agamennone di Eschilo, in cui Cassandra, bottino di guerra del re di Micene, mostra per la prima volta le sue doti mantiche. Il poeta riesce a giocare sapientemente con la voce di Cassandra, servendosi, nel terzo episodio, del suo silenzio e, nel quarto episodio, del grido con cui fa prendere la parola alla profetessa. Come afferma Ugo Criscuolo,

«il silenzio di Cassandra è gesto eroico, è simbolo del suo isolamento, ma è soprattutto funzionale al maturare in lei del momento profetico: ella ha lo sguardo della mente già volto alla strage imminente, parla in luogo del dio che conosce il destino e per questo si fa astratta e alta rispetto all’umanità che la circonda».

In questa circostanza, la profetessa inizia ad avere visioni sul passato, presente e futuro degli Atridi, racconta al coro di anziani le origini del suo dono ed esce di scena implorando vendetta (Aesch. Ag. 1072-1330). Di lì a poco il vaticinio si realizza e Cassandra cade vittima della furia vendicatrice della moglie di Agamennone, Clitemnestra.

Un’ulteriore sfaccettatura dell’eroina tragica si può ritrovare nelle Troiane di Euripide, che, com’è noto, si dimostra abile a rielaborare elementi della tradizione, apportando delle novità. Si assiste, dunque, a una vera e propria trasformazione del personaggio, che, da profetessa (mantis) di Apollo si trasforma in menade (mainas). Come tale appare nelle parole di sua madre Ecuba e nelle sue stesse azioni. Di particolare interesse, in tal senso, si rivela l’imeneo di Cassandra che rappresenta una vera e propria voce fuori dal coro. Infatti, nella tragedia corale delle donne troiane, accomunate dal pianto e dalla sofferenza per il terribile destino di schiave di guerra, spicca la voce di una Cassandra baccante che intona un canto gioioso per le future nozze con Agamennone. Com’è ovvio, dietro il rito bacchico, per certi versi parodiato, per altri sovvertito, non si può non notare un’evidente ironia tragica: come afferma Sabina Mazzoldi,

«le nozze per lei, vergine sacerdotessa, non erano contemplate e queste sono in realtà forzata schiavitù e motivo di sofferenza e di morte. La scrupolosa osservanza dei dettami rituali è parodistica perché il rito stesso, invece che preludere all’entrata della sposa nell’oikos dello sposo e alla generazione di legittima discendenza, prepara la distruzione dell’oikos stesso e di entrambi gli sposi, che in realtà sono poi padrone e concubina».

Quella che Euripide ci consegna è una Cassandra emarginata e isolata dal contesto sociale e familiare, che, seppur pervasa dal dio, alterna momenti di estasi a momenti di lucida razionalità, come l’attualissima condanna della guerra dei vv. 400-402:

«chiunque sia assennato deve fuggire la guerra,

ma se giunge a questo, non è ignobile corona morire

gloriosamente per la città, morire senza valore è vergognoso».

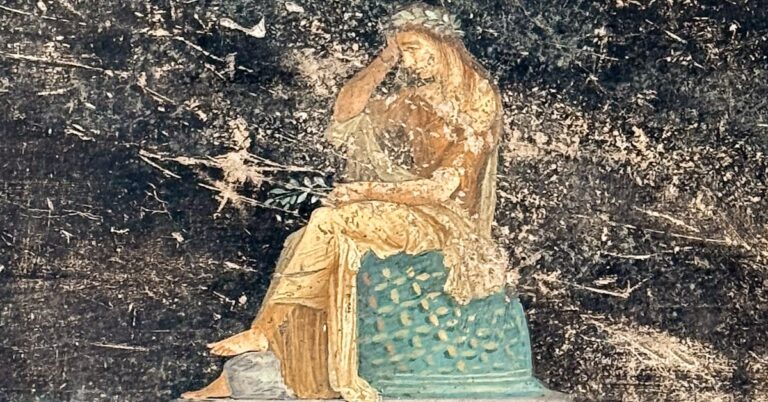

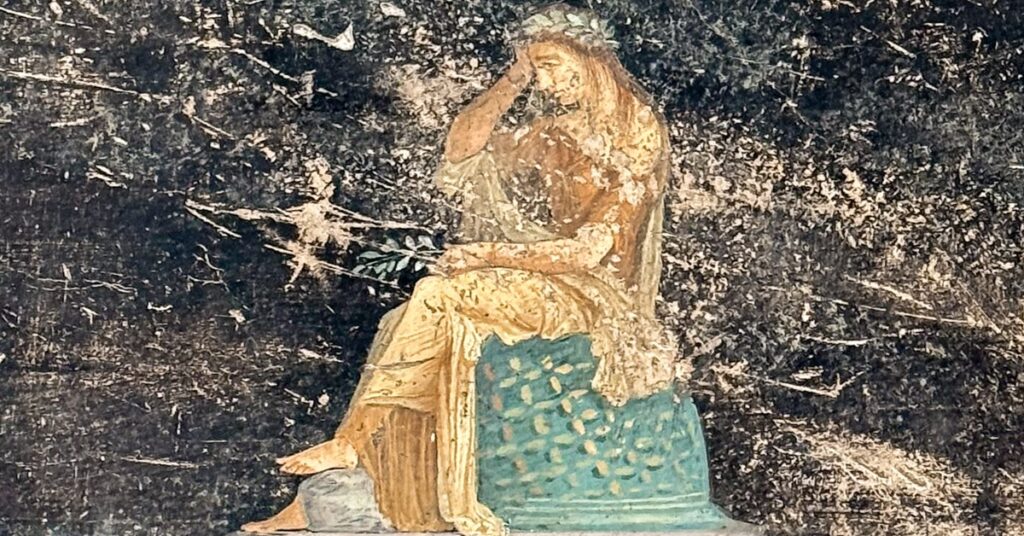

Dagli esempi tragici di Eschilo ed Euripide appare evidente che Cassandra, oltre a essere la vergine e l’indovina, è soprattutto la prigioniera di guerra costretta a subire come tutte le donne sconfitte le violenze e i soprusi della guerra stessa. Non a caso, uno dei temi ricorrenti nell’iconografia del personaggio è il momento in cui la figlia di Priamo sta per essere violentata da Aiace Oileo mentre cerca disperatamente di aggrapparsi da supplice alla statua di Atena, come appare evidente sia nelle raffigurazioni vascolari attiche e italiote sia nel celebre affresco rinvenuto nella Casa del Menandro di Pompei.

Anche dal punto di vista letterario l’episodio mitico è raccontato sotto vari punti di vista: nelle fonti arcaiche il focus è sull’atto di hybris che Aiace commette nei confronti della dea Atena; l’eroe, infatti, trascina via Cassandra e non rispetta il diritto d’asilo concesso ai supplici nelle aree sacre, provocando gravissime e luttuose conseguenze per sé e per gli altri Greci di ritorno da Troia.

I poeti ellenistici, invece, enfatizzano soprattutto l’oltraggio di Aiace ai danni della vergine Cassandra, che subisce violenza nel tempio. Il poeta Licofrone, infatti, nell’Alessandra, dà voce all’eroina stessa che racconta in prima persona la brutalità dell’atto subito, paragonandosi a una colomba che viene trascinata nelle grinfie di un avvoltoio. Il disperato grido di aiuto alla dea Atena, protettrice delle vergini, non sortisce l’effetto sperato: la dea, inorridita, rivolge gli occhi al soffitto per non assistere all’orribile stupro e abbandona la donna al suo triste destino (vv. 349-372).

Un interessante rovesciamento in chiave parodica di quest’episodio, dal punto di vista iconografico, proviene da un frammento di un cratere a calice del ceramografo pestano Assteas (IV secolo a.C.) rinvenuto all’inizio del secolo scorso nelle campagne dell’antica Volcei e oggi conservato nel Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” di Buccino, in provincia di Salerno.

Nella raffigurazione si nota un vero e proprio rovesciamento dei ruoli: Aiace, raffigurato in modo grottesco, si aggrappa alla statua della dea Atena mentre Cassandra, chiaramente identificabile grazie all’iscrizione che reca il suo nome, afferra con violenza l’elmo del guerriero acheo sotto gli occhi terrorizzati di una vecchia sacerdotessa. A sottolineare l’intento parodico della rappresentazione e in contrasto con ciò che ci trasmette Licofrone c’è anche un dettaglio relativo alla statua di Atena che, compiaciuta per l’atto di Cassandra, fa un occhiolino in segno di complicità nei confronti della giovane vergine. Non sappiamo se Assteas abbia in mente versioni alternative del mito o letteratura comica a noi sconosciuta, ma è suggestivo immaginare che la raffigurazione del cratere di Buccino possa essere letta come la vendetta di una donna, spesso vittima di soprusi e non creduta dagli altri, contro un uomo violento e brutale.

Vergine nei poemi omerici, indovina non creduta nella tragedia attica, donna violata e oltraggiata nelle raffigurazioni vascolari e negli affreschi, capace tuttavia di vendicarsi sui suoi nemici seppur parodicamente: sarebbero tante le sfaccettature del personaggio di Cassandra; basti solo pensare alla protagonista dell’omonimo romanzo di Christa Wolf, in cui l’eroina cerca di alzare invano la propria voce contro un potere maschile, cieco e ostinato per una guerra inutile, che porta solo morte e distruzione.

C’è da chiedersi che cosa resta oggi di questa ‘multiforme’ Cassandra. Una risposta a questa domanda giunge da un’interessante ripresa moderna del mito, che ha per titolo Resurrexit Cassandra, rappresentata per la prima volta al Teatro Bellini di Napoli nel 2020 in lingua tedesca e nella versione italiana al Teatro Grande di Pompei nel 2021, con Sonia Bergamasco come protagonista, che recita un monologo in cinque quadri di Ruggero Cappuccio.

View this post on Instagram

La Cassandra di Cappuccio risorge dalla terra per denunciare l’uomo della violenza inflitta alla natura: ancora una volta l’eroina è sola e parla una lingua che non si vuole accogliere, proprio perché foriera di verità. Nonostante questa Cassandra sia risorta per annunciare la fine dei tempi e maledire l’umanità intera, traspare, soprattutto alla fine del monologo, un amore per l’Uomo che si traduce nel tentativo di indurre il genere umano a fermarsi dinanzi all’abisso che ha creato. Le parole conclusive della figlia di Priamo sono in realtà un ultimo grido d’amore, un’ultima profezia a cui gli esseri umani dovrebbero prestare ascolto:

«Resurge donna

Donami l’astronomia della tenerezza

Torna

Indicativa bellezza remota.

Torna

Futuro imperativo dell’armonia.

Io ti prego universo

Sana la ferita

Salva le sillabe di Amore

Salva il suo sangue prezioso

Salva il tempo nei tempi».

Bibliografia

Camerotto – Barbaresco – Melis 2022 = A. Camerotto – K. Barbaresco – V. Melis, Il grido di Andromaca. Voci di donne contro la guerra (Vittorio Veneto 2022).

Cerbo 2009 = E. Cerbo, La monodia di Cassandra (Eur. Troad. 308-340) fra testo e scena, «Quaderni Urbinati di Cultura Classica» 3 (2009), pp. 85-96.

Criscuolo 2016 = U. Criscuolo, Studi sulla tragedia greca (Napoli 2016).

Del Corno – Cantarella 1981 = Eschilo. Agamennone, Coefore, Eumenidi (Milano 1981)

Di Benedetto – Cerbo 1998 = V. Di Benedetto – E. Cerbo, Euripide. Troiane (Milano 1998).

Ferrari 2018 = F. Ferrari, Omero. Iliade (Milano 2018).

Figura 2023 = F. Figura, La rivincita di Cassandra: parodia visuale e racconto mitico nella ceramica antica, in L. Calafiore – L. Pallaracci – G. Vitali (edd.), Cassandra. Immaginari letterari e figurativi (Roma 2023), pp. 109 – 125.

Gigante Lanzara 2000 = V. Gigante Lanzara, Licofrone. Alessandra (Milano 2000).

Mazzoldi 2001 = S. Mazzoldi, Cassandra, la vergine e l’indovina. Identità di un personaggio da Omero all’Ellenismo (Pisa – Roma 2001).

Melidone 2020 = C. Melidone, La figura di Cassandra sulla scena tragica di V secolo: le testimonianze dell’Agamennone e delle Troiane, «Rhesis. Internationale Journal of Linguistics, Philology and Literature» 11 (2020), pp. 65-74.

Montenz 2023 = N. Montenz, L’urlo E l’abisso: Tragico E Testura Fonica nell’Agamennone Di Eschilo E in Resurrexit Cassandra Di Ruggero Cappuccio, «Visioni del tragico. La Tragedia Greca Sulla Scena Del XXI Secolo» 3 (2023), pp. 84-102.

Reale 2017 = G. Reale, Platone. Apologia di Socrate (Firenze – Milano 2017).